2022年2月28日,邬大光教授为我院师生作了新学期第一场学术报告:《学科的生成与建设逻辑——对第二轮一流学科名单数量的思考》。潘懋元先生、刘振天书记和别敦荣院长等师生通过线上线下相结合的方式参加了此次报告会,王洪才副院长主持此次报告会。

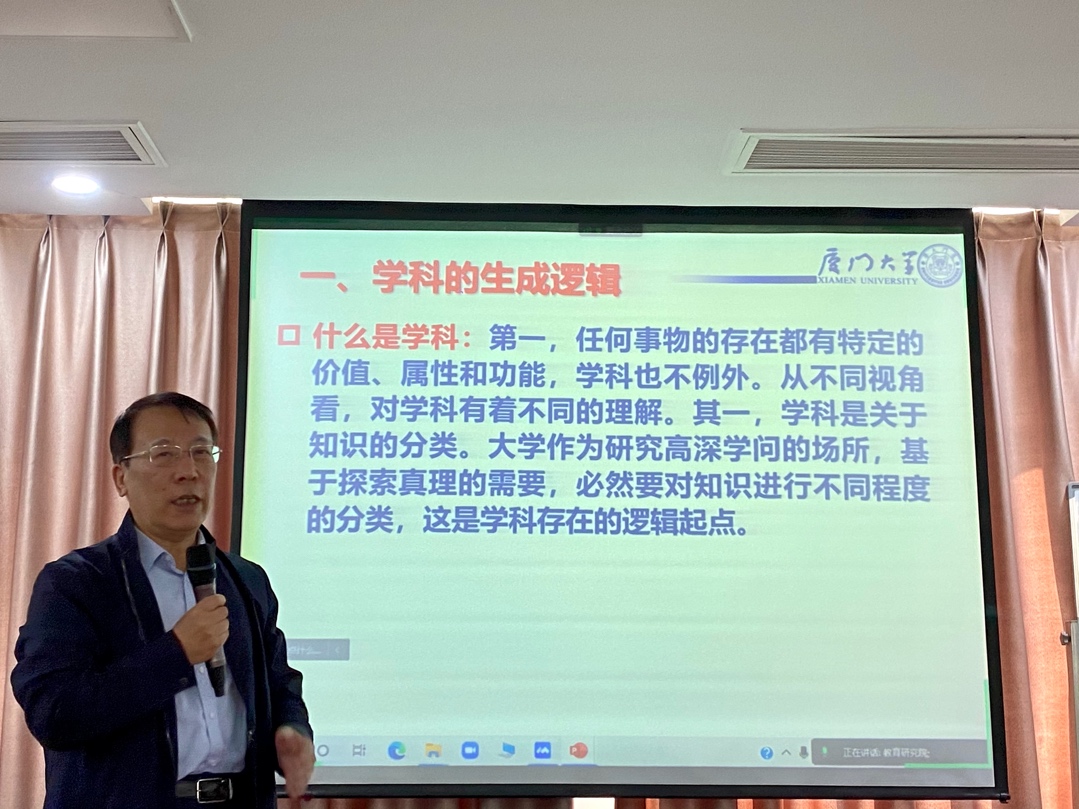

邬大光教授从第二轮学科评估中一流学科数量的统计名单切入讲座,他发现“材料科学与工程”和“化学”两个学科在此次公布的名单中数量最多。他结合以往的观察发现:上述两个学科不仅数量多、高被引学者多,且以其为优势学科的院校也最多。如以“材料科学与工程”为例,我国进入前1%的高校和科研院所数有215所,进入前1‰的高校和科研院所数有39所;再以“化学”为例,我国进入前1%的高校和科研院所数有260所,进入前1‰的高校和科研院所数有39所;最后以“工程学”为例,我国进入前1%的高校和科研院所数有303所,进入前1‰的高校和科研院所数有44所。从上述数据看,似乎我国的材料科学与工程、化学、工程学等学科居于世界前列,但在我国实现科技创新的过程中,在这些领域却面临着一系列“卡脖子”问题。为什么存在此种现象?邬教授基于十余位理工科著名学者的访谈,并统计了ESI若干学科领域中我国排名位于国际前列的高校和科研院所。他发现在我国一流学科建设过程中存在着“偏航”现象,即“唯论文”导向已经严重影响着在一流学科的建设和评价。虽然上述学科占有最多的数量,且在各种排名中非常靠前,但并不意味着这些学科具有国际竞争力。基于大量数据,邬教授围绕着学科的生成逻辑、建设逻辑和评价逻辑进行了论述。他指出,大学之所以存在学科,本质是大学研究高深学问的需要。当今学科多依循着“野蛮生长”和“唯论文”的方式发展,在学科的建设过程中没有较好地发挥出治理的力量。从前两轮的学科评估来看,其表面看的是学科的所谓贡献,实际上看各种学科排名,且看的是ESI排名,而ESI排名的背后是论文。这种以论文为导向的学科建设逻辑,正在成为许多高校和政府的一种资源的配置方式,成为管理一流学科的管理方式,成为学者们的追求目标,成为学科的发展范式。他明确指出:上述现象不利于一流学科建设,背离了我国建设一流学科初衷。最后,邬大光教授总结说:学科建设的表面是管理问题,但其本质是学科生态、学术生态和文化问题。时代背景正在发生变化,我国需要改变学科建设和评价逻辑,未来我国学科建设之路任重道远。

邬大光教授的讲座引起了与会师生的热烈反响,老师和同学们就学科建设问题和学科评估问题进行了广泛深入的讨论。别敦荣院长认为在研究学科问题时要将学科排名与学科发展结合起来,这样才能更好地揭示一流学科的建设问题。刘振天书记指出可以对学科进行排名,但要深入思考学科排名与学者自我选择的关系、与科学研究的关系以及与学科本身的关系。赵婷婷教授认为学科排名作为一种误导左右了对科研的评价,其背后是一种利益驱动的市场化机制。最后,潘懋元先生对此次报告进行了点评,认为邬大光教授抓住了问题。王洪才副院长总结说到:此次报告揭示了学科排名中存在的重要现象,探讨了一个非常具有深度和价值的话题。如何善用学科排名、矫正学科发展存在的误区,是每个高等教育学者义不容辞的责任担当。

图文:王馨然