在国家自然科学基金项目(批准号:71974163)的资助下,厦门大学王洪才教授团队在大学生创新创业能力结构及评价研究方面取得重要进展。系列研究成果之一“创新创业能力的科学内涵及其意义”,发表在《教育发展研究》2022年第1期(DOI:10.13763/j.cnki.jhebnu.ese.2022.03.002);系列研究成果之二“论创新创业能力模型与评价指标体系构建”,发表在《教育发展研究》2022年第1期(DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2022.01.010)。系列研究成果之三“大学生创新创业能力测量及发展特征研究”,发表在《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2022年第3期(DOI:10.19992/j.cnki.1000-2456.2022.03.015)。

培养大学生创新创业能力是高校创新创业教育的重心所在,但目前面临缺乏科学衡量大学生创新创业能力发展水平的难题,国内外均缺乏科学的理论框架,也缺乏有效的实践路径。为此,如何对创新创业能力进行科学测量成为高校创新创业教育面临的一个卡脖子的技术难题。要对创新创业能力进行科学测量,就必须首先对创新创业能力进行科学阐释与结构分析,并在此基础上构建评价指标和测量工具。之后才能对大学生创新创业能力进行科学测量,从而获得判断创新创业教育成效的客观凭据,进而引导高校创新创业教育不断走向深入。

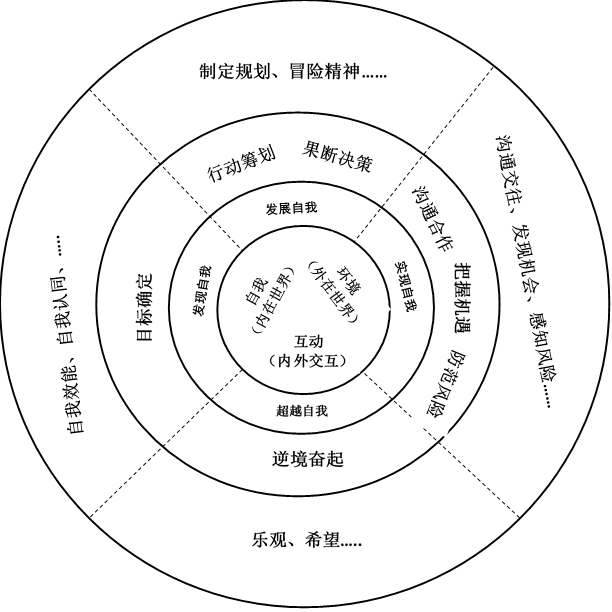

王洪才教授团队在遵循学术界关于创新创业能力基本共识的基础上,运用田野观察与哲学透视相结合的方法,发现创新创业能力实质上是人的自我发展能力的展现,包括七个关键能力(目标确定能力、行动筹划能力、果断决策能力、沟通合作能力、把握机遇能力、防范风险能力、逆境奋起能力)。运用自我发展理论能够很好地解释创新创业能力发展的过程,能够揭示创新创业能力的本质。以此作为理论框架的创新创业能力结构能够反映了人才成长基本规律,可作为本土化创新创业能力测量的理论依据。

在科学界定创新创业能力内涵的基础上,王洪才教授团队又开展了指标评分、专家研讨和指标修订等工作,最终构建出一个包含7个二级指标和21个三级指标的创新创业能力评价指标体系,并形成了一个崭新的创新创业能力模型(见图1)。该模型能够客观、系统地揭示了创新创业能力的成长逻辑,为创新创业能力量表开发和高校创新创业教育设计和大学生创新创业能力培养提供有力支持。

图1 创新创业能力模型

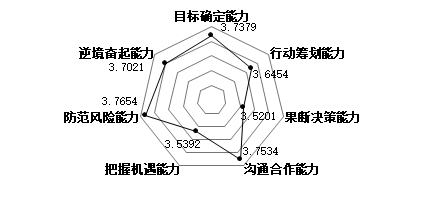

为进一步推进创新创业能力评价研究,王洪才教授团队结合已有研究并深入分析40万余字质性资料,研制出“大学生创新创业能力测量量表”,经过专家打分、小样本测试、大样本测试等探索工作,证明该量表具有良好的信效度,能够科学地测量大学生创新创业能力发展情况。利用该量表对当前大学生创新创业能力水平进行大规模施测后发现:①我国大学生创新创业能力总体处于中等水平,在把握机遇能力和果断决策能力上表现较弱(见图2);②男生总体上显著高于女生;③理工农医类学生显著高于人文社科学生;④学业优秀生显著高于学困生。另有三个重要发现:①学校层次类型的影响不显著;②社团经历对创新创业能力增长存在边际递减效应;③创新创业能力并未随年级升高而提升。这启示我们应重视科类和性别对大学生创新创业能力发展的影响,尤其是社团经历所发挥的增值效应,并对学校类型和年级对创新创业能力的作用机制予以关注。

图2 大学生创新创业能力发展形态图

综上所述,王洪才教授团队的系列研究成果科学地阐释了创新创业能力内涵,创造性地界定了创新创业能力结构,开发出了创新创业能力评价指标体系,研制出了大学生创新创业能力量表。该系列研究成果对科学评价创新创业教育成效、破解创新创业教育发展瓶颈等,具有重大理论意义与实践指导作用。

图文:段肖阳